Karla MARTÍNEZ DE AGUILAR

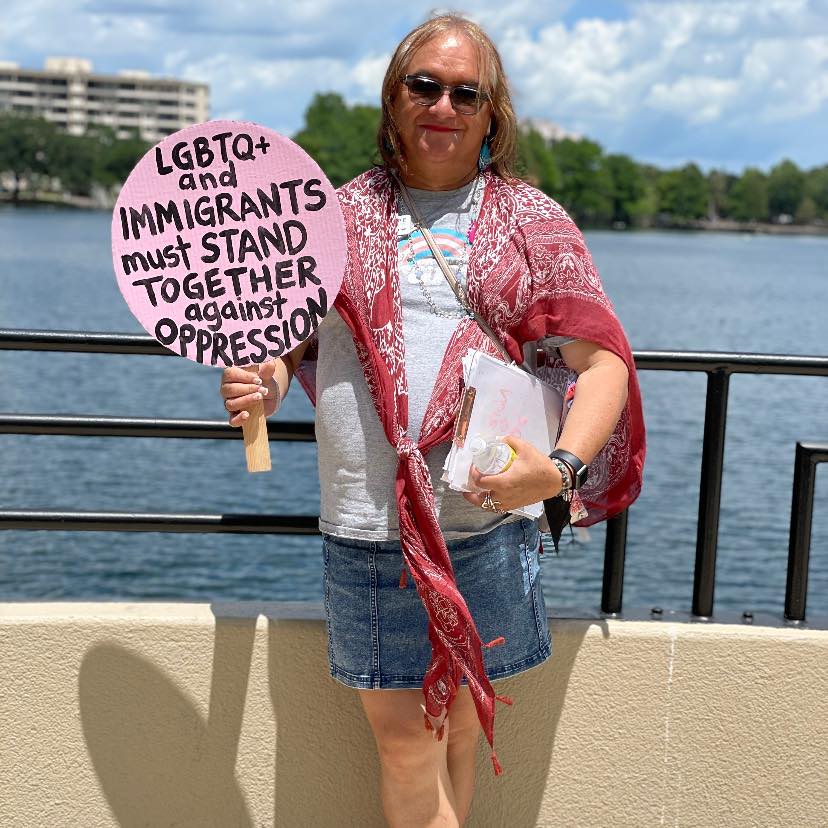

ORLANDO, FL.- Conocí a Andrea Montañez -mujer transgénero- durante su entrevista de radio en la estación La mejor en esta ciudad de Estados Unidos donde gobierna la Florida Ron De Santis, quien ha dejado en claro su postura desfavorable a la comunidad LGBTTTIQ+, generando polémica por su proyecto de ley “No digas gay” que prohíbe la instrucción en el aula por parte del personal escolar o terceros sobre orientación sexual o identidad de género hasta el tercer grado.

El activismo social y político de Andrea Montañez surge por las diversas situaciones de vida a las que se ha enfrentado, nacida en Colombia, la vida antes de Andrea en los años 80 y 90, época donde el terror que el narcotráfico a manos de Pablo Escobar estableció, la llevó a luchar con la necesidad de sentirse en el cuerpo equivocado a enrolarse al ejército colombiano y después pertenecer a la policía secreta de Colombia el DAS para luchar contra el Cartel de Medellín.

Andrea ha estado siempre, pero al crecer en los 80 y 90, donde en Colombia no existía información sobre qué es ser transgénero, no entendía si estaba loca o qué le pasaba, porque desde pequeña usaba los cosméticos de su mamá, usaba la ropa de su hermana a escondidas, sin poder contárselo a nadie por temor al bullying o la muerte. “Me reprimí por muchos años y al crecer, decidí buscar el mundo del hombre, me enrolé en el ejército colombiano, en esa época no había mujeres y la guerra de las FARC me afectó porque familia, amigos y amigas fallecieron a causa de esto. Me uní a la policía secreta de Colombia, el DAS, y empecé a trabajar ahí en un grupo de lucha contra el narcotráfico y que en esa época en particular era contra el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, el impacto emocional fue muy grande y grave por la violencia que vivíamos, pero también, porque seguía con mis confusiones, me iba a hoteles y me ponía ropa de mujer. Mi carrera como oficial antinarcóticos me llevó a conocer a una chica -prostituta- que trabajaba encubierta para el gobierno, era mi informante y a ella le empecé a preguntar sobre su vida, recuerdo que al escucharme con curiosidad me decía ¿tú qué quieres? Tú eres un policía, ¿tú lo que quieres es aprovecharte de mí? Le dije no, no es eso, ¿entonces? Ella misma me dijo -tú te sientes diferente- con el tiempo empecé a hablar sobre mí y me empezó a contar muchas cosas en privado, nunca tuvimos ninguna relación, ni romántica ni sexual, porque para mí fue como una entrevista para entender qué era lo que tenía, fue la primera persona en comprenderme, en contarme sus historias, el proceso de sus cirugías para llegar a ser mujer, desafortunadamente, por la lucha del narcotráfico al ser una informante, fue descubierta y asesinada. Andrea, mi nombre, es en honor a ella, porque fue la primera persona que no me juzgo, me hizo entenderme, cuando decidí hacer mi transformación.

Cuando muere Pablo Escobar, la violencia en Colombia fue extrema, pero también la corrupción por parte del gobierno colombiano. Con su anterior nombre asignado lo envían a combatir al Cartel de Cali, lo que exponía a sus hijos y lo llevó a retirarse y pedir asilo político en Estados Unidos.

Como hombre, me casé dos veces, con el primer matrimonio tuve una hija que ahora tiene 30 años y en el segundo matrimonio, en esa época, mi bebé, acababa de nacer, el panorama en Colombia era terrible, inseguridad, atentados, violencia, corrupción, todo eso me llevó a moverme a los Estados Unidos, más por el riesgo que corría mi familia y mi trabajo contra el narcotráfico, nunca fue por buscar ser yo misma. Las relaciones en mis matrimonios siempre fueron diferentes, no podía brindar lo que mis parejas buscaban, yo me imaginaba como mujer, pensaba si era gay, pero a mí no me gustan los hombres, era una confusión grandísima y siempre viví en pedazos. Viviendo ya en Estados Unidos con mi familia, trabajé haciendo investigaciones privadas por mi perfil policiaco, hasta que tuve mi ciudadanía, trabajé en el Gobierno Federal de los Estados Unidos por 10 años y entonces me divorcié porque ya no pude engañar más a mi esposa, iba a hoteles a vestirme de mujer, ir a bares donde más hombres eran crossdresser -trasvestís- pero era algo temporal, para mí no era un fetish era otra cosa. En internet conocí el término transgénero y dije Andrea era una persona transgénero, estoy hablando de la persona que murió en Colombia y, comencé a averiguar más sobre este término, a buscar grupos de apoyo y me doy cuenta de que no son prostitutas, empiezo a ver más personas transgénero de todas las razas latinas, blancas, morenas en Florida, en los aviones, a una mujer policía transgénero y me sorprendí porque pensé que no existían, me di cuenta de que no era la única en sentirme diferente. Ese es el primer problema por el miedo al rechazo, al renunciar a mi trabajo en el gobierno federal, empecé mi transición con el conocimiento que me brindaron los grupos de apoyo, pero también, al abrir los ojos ante la necesidad de la interseccionalidad con los inmigrantes (siendo yo una), decidí trabajar con organizaciones no profits, organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la comunidad LGBTTTIQ+ y los latinos.

Tomar la decisión de realizar una transición de Miguel a Andrea no fue nada fácil. El acompañamiento de salud mental es fundamental al realizar este proceso.

Cuando empecé a aprender cómo es el movimiento transgénero, empecé a transformar mi vida, para vivir como soy, iniciar el tratamiento hormonal es una batalla, la otra es con la familia, pero la compresión y amor de mis hijos ha sido fundamental, me ven ser feliz que como hombre no lo vieron, sentir su apoyo es reconfortante, me siguen llamando papi porque eso soy, nunca sustituiré a su madre. Todas estas experiencias personales me llevaron a trabajar con la comunidad migrante, en especial con la comunidad mexicana desde el Consulado de México, ya que cuentan con la Ventanilla de Inclusión que me ha permitido trabajar con personas transgénero, algunas son de pueblos originarios e indocumentadas en Estados Unidos y necesitan ayuda psicológica, de salud para el tratamiento hormonal, así como su situación migratoria.

En Florida, Trump tiene un apoyo impresionante en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ y los latinos, ¿has vivido situaciones de racismo o violencia homofóbica?

En particular, en la Florida, ser una persona transgénero es superduro porque somos atacadas, es como si nos quisieran desaparecer, sí he vivido discriminación en diferentes etapas de mi vida, cuando trabajé en el Gobierno Federal, viví racismo por mi acento. Ya como transgénero, vives el rechazo, se burlan en restaurantes o lugares públicos, pero mi posición, ahora, es ser visible, y hay que seguir luchando. Ahora, imagínate ser transgénero, inmigrante e indocumentada, la situación es peor y he enfocado mi lucha a ellos, ya que están más desprotegidas que cualquier otra comunidad. Empecé a luchar por algo, por lo que llamamos la interseccionalidad, y, explicar a la gente que la interseccionalidad completa es incluir a la comunidad inmigrante, a la comunidad transgénero, a la comunidad LGBTTTIQ+, a los que buscan justicia social, los que luchan contra el cambio climático, los que están a favor del aborto, por eso nos estamos uniendo para ser más fuertes y presionar al gobierno para evitar leyes injustas hacia la diversidad y libertad, en Florida tenemos los Días del Estado donde acudimos al Congreso a luchar por los derechos de todos.

¿Cuál es tu papel en el Centro comunitario de la Esperanza?

La Esperanza es una organización creada por cuatro hermanas católicas blancas que llegaron hace 50 años, hablo de raza porque en esa época se establecieron en la ciudad de Apodaca donde vivía la comunidad afroamericana o negra, completamente segregada por el racismo que se vivió hasta los 70, si alguno quería ir al médico tenía que viajar hasta Orlando, lo que implicaba arriesgar sus vidas, no podían ir al baño, ni a restaurantes, una vida casi de esclavos. Ante estas injusticias, las hermanas deciden rentar un tráiler y vivir en esta ciudad, ellas también lucharon contra la comunidad blanca, que no estaba de acuerdo con sus acciones y su labor. Primero, crearon un centro médico, consiguieron enfermeras y doctores para que vinieran a trabajar en un tráiler pequeñito, cuando empieza el fenómeno de trabajadores agricultores provenientes de México y Centroamérica indocumentados, su labor, también, se extendió a los vecindarios donde viven y crean el Centro Comunitario La Esperanza, 50 años después hay 5 clínicas que brindan atención integral a los más desfavorecidos. Parte importante de su labor, fue la creación de un Banco para que a estos trabajadores no les quitarán su dinero los asaltantes y obtuvieran créditos que aseguran su futuro en este país, además, impulsaron la creación de la Asociación Campesina (nombre?) quienes, ahora, cuentan con un edificio que se enfoca a trabajar con los niños indocumentados que llegan sin sus padres, principalmente de Guatemala, se les enseña español e inglés porque muchos solo hablan su lengua materna, al igual que computación para que puedan estudiar, mientras les ayudamos a tramitar su asilo, para legalizarlos, algo que es sumamente difícil, solamente en el área en la que trabajo tenemos 160 niños en esta situación, con una lista de espera de 100 más, también hemos incluido a los niños que ya nacieron en Estados Unidos, trabajamos con las mamás para que conozcan sus derechos sin importar si son indocumentados, se brindan clases de ciudadanía para que al legalizar su situación migratoria comprendan el poder que tienen al ejercer su voto.

Andrea Montañez es la única persona transgénero que trabaja con la Comunidad La Esperanza, mostrando la apertura e inclusión que promueven las hermanas católicas. Cuando recibo el trabajo sentí un poquito de choque, ¿trabajar con hermanas católicas? Aunque crecí en esta religión he tenido muchos problemas de aceptación con la iglesia, pero cuando las conocí las consideré como las monjas rebeldes que se convierten en una hermanita con un gran sentido de humanidad que me protege con el alma, y yo la protejo con todo también. Abrimos un espacio a la comunidad LGBTTTIQ+ y a quienes también son inmigrantes para crear grupos de trabajo donde abro mis puertas y mi corazón, para que me pregunten tus inquietudes, dudas, miedos por más duras que sean las personas que nos atacan por ignorancia, porque es la única manera de aprender, no somos depredadores sexuales o enfermas, solo somos diferentes. El activismo de la comunidad LGBTTTIQ+ ha crecido mucho, creamos un grupo a partir de la comunidad cubana que se llama queers trasgender inmigrantes donde planteamos los desafíos, situaciones, problemas de salud, ahí fue cuando empecé a trabajar con hombres transexuales de Perú, México, de pueblos originarios y lesbianas, gays, bisexuales de diferentes lugares del mundo, somos 30 que nos reunimos a organizarnos, es fundamental romper muchos tabúes, muchas ideas arcaicas, he vivido estas situaciones no solamente por mi género, sino por razones sociales, económicas de racismo, a veces dicen que los mexicanos o los latinos no somos racistas y, claro que lo somos, y a veces mucho más que otros.