Claudia SAGREDO*

CDMX.- No es secreto que vivimos en un mundo digital. Nuestra primera interacción por la mañana suele ser una pantalla de escasos diez centímetros que nos “abre” la puerta al mundo exterior… o, tal vez, la cierra.

Vivimos volcadas a un universo de píxeles que nos da validación, hobbies, trabajo, diversión y, si nos va bien, un poco de interacción social. Piénsalo: ¿cuántas veces caminas a tropezones por ver el celular? Esa misma pantalla que amplía el panorama también dicta nuestras decisiones de consumo, pertenencia y placer. Y aunque no se trata de renegar de la era digital (sería inútil y un poco caverna), sí vale la pena hacer una pausa: ¿cómo se consume el arte en este nuevo formato?

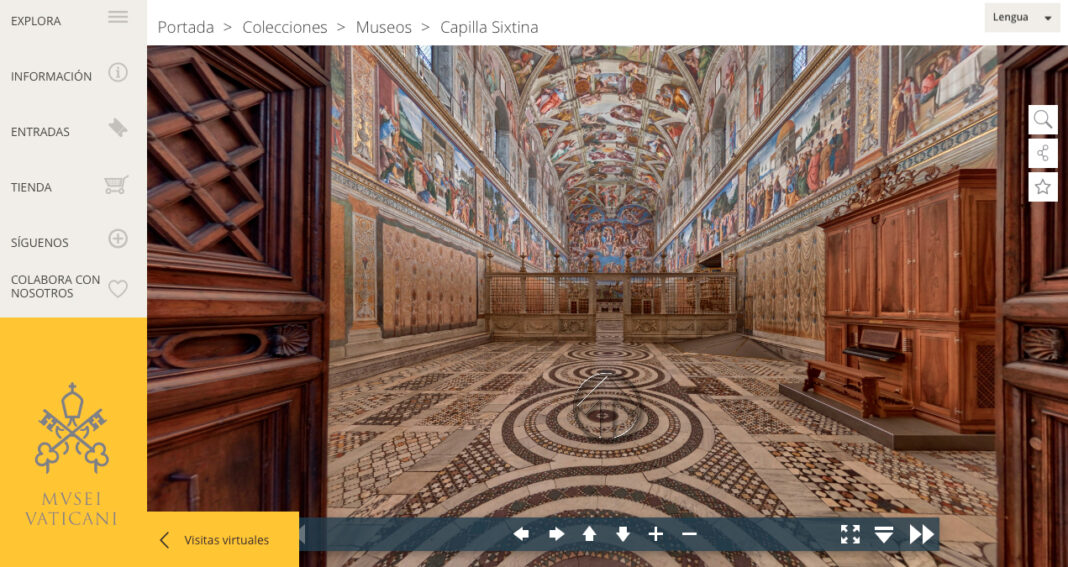

Soy purista -confieso- de las formas en que miramos el arte. Nunca terminé de entender los NFT ni las subastas millonarias de archivos digitales. Pero, más allá del esnobismo tecnológico, lo que realmente me inquieta son los recorridos virtuales de los museos: esos paseos digitales que nos invitan a visitar salas desde la comodidad del sillón. Que te permiten “viajar” a través de esos espacios de culto hacia nuevos contextos, acercamientos y perspectivas 360°, que… ¿en realidad ponen en valor las exposiciones o las desvirtúan del hecho de que el arte conecta?

Sin duda, las grandes ventajas están ahí: el Museo de las Culturas de Oaxaca ofrece un recorrido virtual que permite navegar entre piezas arqueológicas, objetos coloniales y etnografías zapotecas sin pisar el Centro Histórico. Desde la página del INAH, cualquiera puede “entrar” y deambular por sus 14 salas permanentes y exposiciones temporales.

Que los Museos Vaticanos en Roma permitan recorridos y acercamientos por la Capilla Sixtina, los Museos Pío Clementino, las Estancias de Rafael o la Capilla Niccolina, o que el Museo Larco en Lima tenga toda una oferta de exhibiciones interactivas de textiles, rituales antiguos y arte precolombino, es la prueba fehaciente de la globalización en pro de provocar un diálogo cultural —lo cual siempre, siempre se agradece.

Por ejemplo, durante la pandemia, la estrategia digital salvó al sector cultural: transmisiones en vivo, tours 360°, cápsulas en redes y hasta talleres por plataformas de telecomunicación. Desde en vivos por Instagram entre museos, que permitían conocer el entrecruce de miradas de las colecciones, hasta lo simpáticos (o no) de sus máximas autoridades.

Lo cierto es que, pasada la emergencia, pocos estudios reflejan cuántas personas siguen “visitando” los museos en versión digital. Las estadísticas son escasas, los clics menos frecuentes y las pantallas… más cansadas.

Porque, seamos honestos: mirar un museo en línea puede ser fascinante por un rato, pero difícilmente iguala la emoción de subir las escaleras de Santo Domingo, sentir la luz que entra por sus corredores o escuchar los pasos de otras personas a tu alrededor. El arte, cuando se mira en vivo, tiene una temperatura que la pantalla no alcanza.

Los recorridos virtuales democratizan el acceso al arte: son una herramienta educativa y una puerta abierta para quienes no pueden viajar o tienen movilidad limitada. Pero recorrer un museo por horas frente a una pantalla también tiene sus límites. Falta el olor de los materiales, la escala real de las obras, la textura del aire y ese silencio compartido que solo se siente entre muros antiguos.

Los museos, sin embargo, no se resisten: se transforman. Juegan entre la piedra y el pixel, entre la visita física y el clic. Y en esa búsqueda, encuentran nuevas formas de habitarse y contarse.

Quizá de eso se trate el futuro museístico: no de elegir entre lo digital o lo presencial, sino de entender que lo guapo está en el punto medio donde el arte sigue respirando, aunque sea por la pantalla.

*Especialista en procuración de fondos y relaciones públicas para instituciones culturales.

*Especialista en procuración de fondos y relaciones públicas para instituciones culturales.